迷你骑楼街 隐身白云区

双岗一街骑楼只遗留短短几十米,但贵在保留了骑楼最早形态——铺廊

61号线索三区骑楼街

【白云区】江兴路、爱国西路、爱国东路骑楼街、双岗一街“迷你”骑楼街、神山中街骑楼街

【海珠区】新洲东直街53、59、63、76、122、126号

【越秀区】东堤三马路6~34号、东堤四马路1~31号、东沙角路15~29号、53~71号,挹翠路21~31号、72号

提名人:网友 “@广州英哥” “@古粤秀色”

骑楼街奠定了广州近代城市格局,2004年广州市政府出台《广州市骑楼街保护与开发规划研究》,决心把全市36条、总长22480米的骑楼保护起来。其实,广州骑楼街不止于此。当大部分市民的目光集中在城市中心“豪华精致大气”的骑楼之际,在“城郊”白云区以及海珠区的“角落”等地,其实还保存着不少别有韵味的骑楼街。

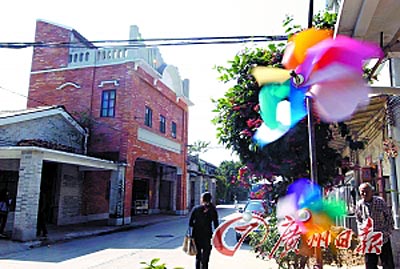

(白云区双岗骑楼街还保存着铺廊形态。)

白云双岗“迷你”骑楼街:楼高不到2.7米

骑楼建筑的一楼临街部分是可以遮阳挡雨的行人走廊,走廊上方是二楼的楼层,二楼犹如“骑”在走廊上,故称之为骑楼。“清末以前,由于建筑材料和用地规章的限制,不可能产生近现代的骑楼形式,沿街的各个商铺只能在各自门前的人行道上架起简易的遮雨棚。”广州大学建筑与城市规划学院教授汤国华介绍说,这些遮雨棚经官方的规范管理,最后形成统一高度和宽度、棚顶向马路排雨水的沿街长廊,被称为“铺廊”,又由于棚顶骑在公共人行道上,被称为“骑廊”。“这种骑廊在10年前广州市的中山四、五、六路人行道上还断断续续保留着。”

民间文保志愿者“@广州英哥”欣喜地发现,在远离广州市中心的白云区,还保存着骑楼的原始建筑形态,“和城区内的骑楼相比,白云区双岗一街可谓一条‘迷你’骑楼街。”

记者走访发现,双岗一街的骑楼只遗留短短几十米的一段,但其可贵之处,在于保留了骑楼的最早形态铺廊(骑廊)。此外,经现场测量,骑楼楼高不到2.7米、深度只有1.8米,看上去小巧玲珑。

居民黄叔说,建于1927年骑楼街往日商业繁华,直到新中国成立前一直售卖农具等生产资料,但随着周围市场的兴旺,骑楼街日渐式微。“这里原来也是连排骑楼,但因日久失修,后来连排倒塌。”如今街上只有零星经营自行车和摩托车配件的小商店,老街显得有些冷清。

(白云区爱国西路,阳光照进骑楼长廊。)

白云爱国西路骑楼街:蚌湖华侨投资复建

白云区江高骑楼街历史上可追溯至光绪年间的高塘墟,是当时禺北一带的商业中心,直到上世纪80年代以前,一直是周边地区农产品及手工业品的集散地。这里的老居民只知道在抗日战争时期,江高镇骑楼街被日军毁于一炬,仅剩下和益押和江村河边七间平房,而今所见的骑楼街是新中国成立前后蚌湖一带的华侨投资复建的。

爱国西路6号家具铺的店主78岁的江姨说:“以前这里什么商品都有得卖,杉木、榨油、五金、车行、家私、酒楼、药店、布匹、农具都有。” 后来由于新市场的兴建,骑楼街变得萧条而宁静。临街商铺大片关门,在骑楼底聊天的街坊大多是老人。江姨说:“骑楼算是华侨的根吧,不过当年建设骑楼街的华侨,他们的后代都不住这里了,只是偶尔回来看看。”

2009年7月《江高骑楼街保护更新规划》出炉。“规划”中提到的江高骑楼街,东至爱国西路,北至菜园街和交通路,西至广州市第六十五中学,南至爱国西路,占地面积约6.6公顷。计划将该地块改造成集购物、休闲娱乐、特色餐饮、文体活动、居住于一体的具有岭南文化特色的骑楼街区。

然而,时隔4年,记者近日走访江高骑楼街发现,“规划”至今未有实质性动作。和闹市骑楼豪华大气、讲究装饰不同,江高骑楼街仍保留着骑楼最古朴的形态:砖木结构的骑楼楼顶是传统岭南坡屋顶,窗户别致地镶嵌在二楼外墙,楼高两层,楼下经商、楼上住人,长长的走廊为路人遮风挡雨。

不过,记者发现部分骑楼外墙被贴上各色瓷砖装饰,如爱国西路60~68、151、153、157、169号等老房子被贴上不同颜色的瓷片,与周边红砖外墙的骑楼显得格格不入,有的骑楼甚至被拆掉后重建,如爱国西路128号正在紧张施工,工人站在4层高的位置继续往上砌墙作业,和骑楼街普遍楼高两层、整体划一的高度相比显得极不协调。

(海珠区新洲骑楼群局部。)

海珠新洲东直街:曾诞生广州最好吃布拉肠

黄埔长洲岛对面的海珠区新洲东直街也有骑楼街。新洲东直街原是一条繁华的商业街,如今大多人去楼空。街上只零星保存着6座骑楼:53、59、63、76、122、126号。当地居民张叔说,骑楼外墙原来涂的是简朴的白灰水,三年前整饰工程后贴上仿古砖,改变了原貌。老街坊还说:“部分骑楼由于年久失修已经倒塌,比如108号的位置原来是三座连排骑楼,是最出名的广院酒楼,结业后因年久失修而倒塌,如今只剩下一根石柱成为遗迹的见证。”

“@广州英哥”介绍道,长约200米的骑楼商业街在上世纪七八十年代最兴旺,商业街上有茶楼、供销社、批发商店、照相馆、理发店、诊所,当时广州最好吃的布拉肠就是在新洲广院酒楼诞生的,不少住在老城区的街坊都慕名而来。

然而,在上世纪90年代初开始,随着附近渔轮修造厂、水产制品厂、广东省金属加工厂的倒闭破产,消费的工人骤减,骑楼街日渐冷清。

(和昌大押。资料图片)

行走

声音:

过半骑楼街“破坏性修复?”

新洲东直街、江高骑楼街,部分骑楼外墙立面整饰被贴上各种瓷砖或涂料,只是众多骑楼街现状的一个缩影,市区内的骑楼街立面整饰的情况更为普遍。文保志愿者“@古粤秀色”表示,越秀南路、东沙角路、万福路、中山路、解放路、同福路、洪德路等路段残存下来的骑楼,超过一半遭受了“破坏性修复”,外墙被贴瓷砖、重批荡与粉刷油漆时破坏原有雕饰,失去原有的历史韵味。

外立面:

杜绝立面整饰破坏 清洗恢复原貌

“瓷砖不透气,导致楼梯无法‘呼吸’。”广州大学建筑与城市规划学院教授汤国华解释说,老骑楼楼体外的批荡一般有3层——底灰、草筋灰、石灰膏,批荡对里面红砖起到重要的保护作用。“瓷砖不透气,水汽滞留会腐蚀红砖,导致砖体粉化;红砖与瓷砖热胀冷缩系数不同,瓷砖极易脱落。”他说,一些骑楼被刷上涂料,涂料会塞住石砖表面的微孔,渗出的水蒸气就会腐蚀石砖,涂料容易“起皮”剥落。

华南理工大学建筑学博士倪文岩称之为“保护性破坏”,即“从保护的目的出发,但却使用了不恰当的保护方法和措施,最终破坏了历史建筑的原始风貌,有些甚至造成不可逆转的破坏。”

汤国华指出,立面整饰的破坏是对历史风貌的破坏,一般是不可逆的。他建议,应该将其清洗,恢复原貌,而不是用各种涂料、瓷砖、塑板等现代化东西将其掩盖。

内部:

应及早排查结构和消防隐患

除了外立面整饰的破坏,骑楼内部的结构和消防安全也值得关注。“广州传统骑楼钢筋混凝土结构与砖木结构的比例约为6:4。”汤国华表示,钢筋混凝土结构骑楼主要面临“碳化”问题。“碳化”是随着使用期增加,表层与空气水蒸气和其他元素发生化学反应而使性能变脆,水分渗入,使内部钢筋生锈。严重时就像骨质疏松,使钢筋混凝土楼板和柱子承载能力、耐火能力等指标下降。

其表示,砖木结构骑楼则主要面临消防隐患,钢筋混凝土骑楼也存在消防隐患,这些都应及早排查。

他山之石

政企合作 香港百岁骑楼“重生”

在历史建筑活化利用方面,香港不少例子值得借鉴,比如湾仔庄士敦道60~66号的和昌大押(Wo Cheong Pawn shop)。

建于1888年的和昌大押是一幢标准的四楼一体的岭南风格骑楼式建筑。作为香港最古老的当铺之一,年过百岁的老建筑如今非但没有残破衰败反而灯火通明。和昌大押曾面临着被推倒重建的命运,然而,2003年香港政府将其列入文物保护项目,斥资1500万港元保育修复,通过与开发公司合作的方式,将和昌大押及周边建筑共同发展为商住项目。在政府与民间合力注入“活水”后,昔日老骑楼焕发“生机”,成为香港岛湾仔的新地标。

和昌大押楼高四层,是现时少数留存的连排四幢阳台长廊式骑楼。由于在香港这类楼宇多数由华人居住,因此在香港常被称为“唐楼”。建筑外墙在2003年重修后穿上了淡黄色的新衣,翻新后主要售卖传统食品和古玩的生活用品店,楼上二层改装成英式酒吧餐馆,天台则可供公众参观。其中62号被著名设计师改造成英式餐厅酒吧“The Pawn”(即“当铺”), 成为和昌大押改造中最有“活力”最时髦的一部分。

来源:广州日报

作者:莫冠婷

图片:苏俊杰