“大清湖,小广州”

据《广州市地名志》记载:据传明朝时该村称“大清湖”,清朝时因避“大清”之讳,故删去“大”字,遂成清湖。

“大清湖”传说

据《新市镇志》(清湖村原属新市镇)记载:传说古代“大清湖”地广人多,势力很大,建有九进祠堂十进庙,连官府也惧怕几分。一次,皇帝带领官员骑马出巡,路经清湖村,踏中睇牛仔挖下的“陷阱”,跌断马脚,皇帝也被抛落地下,于是龙颜大怒,下口谕:“要天下太平,须平清拔洞。”(清:清湖;洞:沙河龙洞)

皇帝与钦差定下诡计:派衙差到清湖称发放钱银,把清湖人骗到祠堂,然后集中杀掉。发放钱银的告示一出,轰动四邻八乡。但人们疑心重重,都不相信有这好事,是日,大部分村民都不敢去领钱,只有个别老弱妇孺去。捧着银子回来的老人个个奔走相告,整个清湖村真的沸腾了。第二次发放钱银的告示一出,人们便扶老携幼涌到祠堂、庙宇,欢天喜地领到白花花的银子。钦差知道还有一部分人未来领钱,他们或早出劳作,或出外买卖,于是计划在第三次发放钱银才动手。

第三次发放钱银的告示一出,清湖村村民个个放弃了劳作、买卖,涌到祠堂,渴望再捧着银子回家。钦差见清湖人已到齐,便下令把祠堂、庙宇大门关上,然后要人们排队领钱。笑呵呵捧着银子的村民一出祠堂,就马上被官兵拉到一边,手起刀落、顿时身首异处,银子也被官府夺回。出门的人越多,官兵杀人越勤,一时间祠堂、庙宇两侧人头滚滚。待祠堂、庙宇的人知道官府在外面杀人后,合力把后墙推到冲出去逃生。见村民推到后墙逃生,官兵马上追杀,能逃生者寥寥无几。最后,钦差还下令放火烧掉祠堂、庙宇,熊熊的大火映红了半边天。后来,人们将九进祠堂十进庙的地方叫“皇杀岭”。

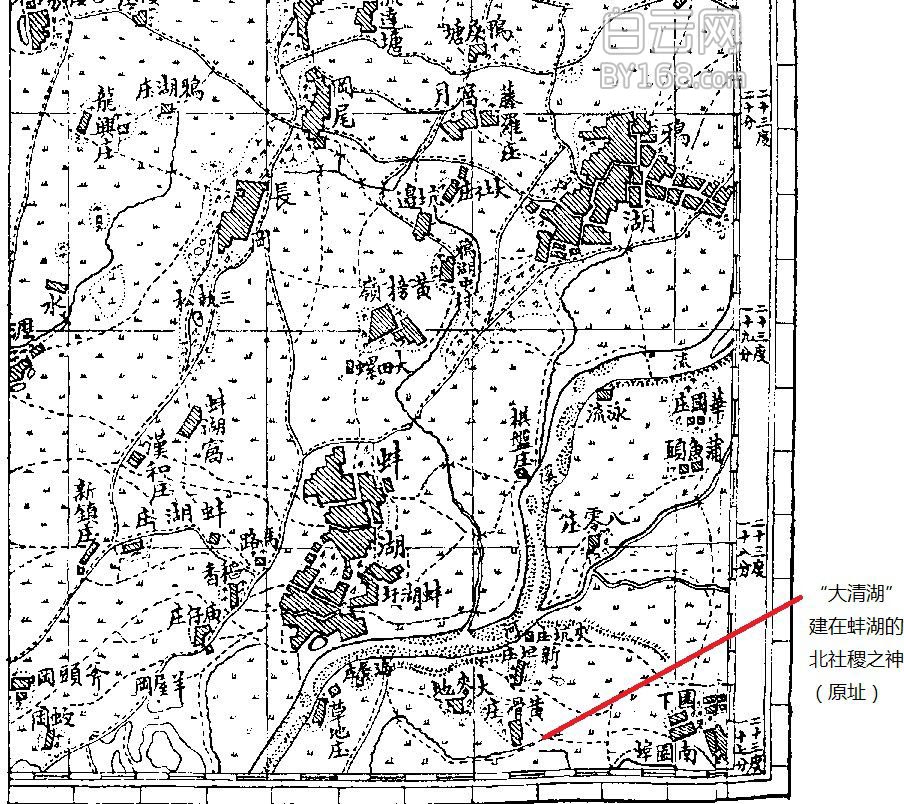

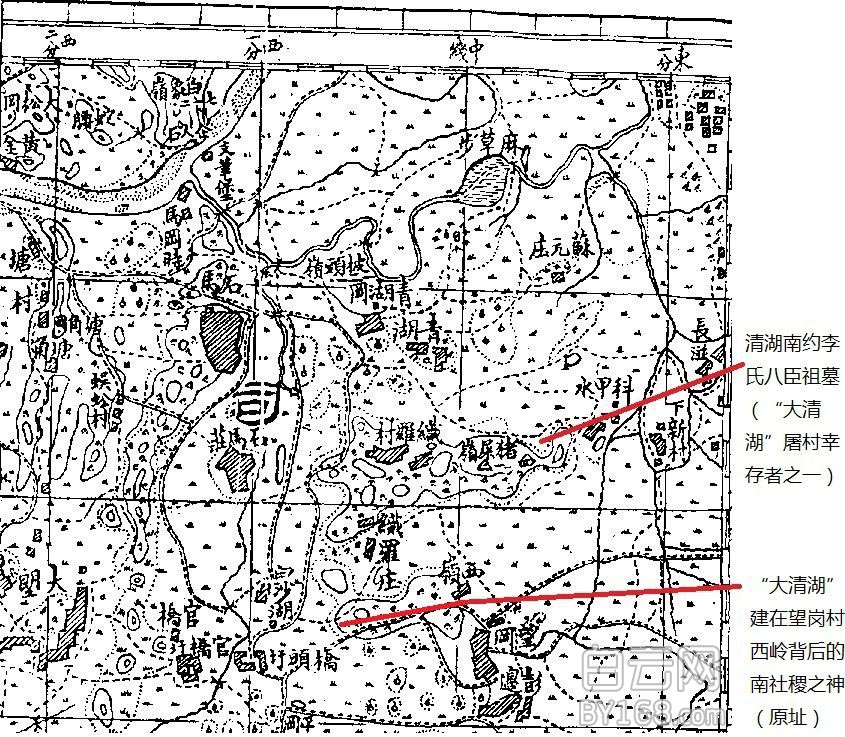

据查,清湖村古时确实地广人多,村的南社神建在望岗村西岭背后,北社神建在蚌湖。村民曾见过一条烂龙船,龙船牌刻有“大清湖”三字。在大炼钢时毁掉的大吊钟,钟身有“大清湖庙,三百六十余斤”等文字。

现清湖人尚流传有“大清湖,小广州”之说。

大清湖被屠村后,改名“青湖”。因道路改造等各种问题,社稷如今已失散在各个角落。(图来自《番禺县续志》)

三岭一湖交通便利 经济发达

清湖村的地理,当地人有“三岭一湖”之说。“三岭”是北约松岭(上李、上高围)、中约飞鹅岭(黄家)、南约牛心岭(下李、下低围)。亦有“上李、下李,中间夹住个(清湖音:介)黄贵妃”一说。“一湖”是指在惠女桥一带,现在叫做白海面的地方当时有一个大湖。旧时有一条清溪从流溪河直入,与该湖相连。据介绍,从流溪河流进来的清溪,大约有12米宽,深达数尺,可以航行大船,这条航线从清湖村出发,经过惠女桥、清湖村大塘、均和墟、石马村,然后进入江村流溪河通往外面。以前周边的莲塘、科甲水、竹仔园、长湴村、新村等,一切的民用物资与农场品来往,都必须通过这条航线。当时清湖村设有保良堂,专门负责监护水上航运安全保护工作。据清湖村李姓村民介绍,保良堂类似当今的收费站,兼有收费与治安管理的功能,保良堂曾经立碑刻着很多规定,立在清湖村上李庙门口的码头。当时这个码头也叫做清湖渡。

清湖渡的规条

“大清湖”的地势

据记载,早在明代,朝廷就在江村设立慕德里司管理机构,管辖范围包括整个禺北、从化和花县部分地区,因此江村还曾经为朝廷政治行政中心的所在。而恰好清湖村当时和江村在同一个社(泰安社),可以说清湖村在当时来说就是县中心,相当于现在的市中心。不仅而且清湖还属两社管辖,发达程度,可想而知。而清湖村旧时位于官路附近,建有航路通往流溪河,水陆交通方便,明朝时曾一度繁荣,居住人口超过两万人。(明弘治二年(1489)从化建县时不足两万人)

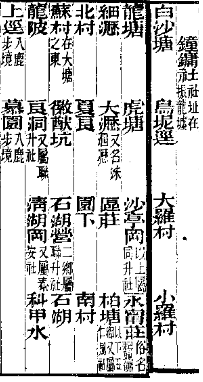

泰安社(图来自《番禺县续志》)

钟镛社(图来自《番禺县续志》)

惠女桥

清湖村旧时水陆交通发达,曾经有一座桥叫做惠女桥,清湖话谐音“为女桥”。据说这座桥是明朝时候园夏村一户刘姓富户,因其女儿嫁往清湖,为了方便女儿回娘家,专门建了这座桥。这座桥在清政府镇压清湖村时被毁掉,仅剩一个名字。

来源:白云网 文/李永强 瑾华