走进白云区龙岗“曾氏大宗祠”

一座祠堂就是一个传统的文学艺术展览馆,一所传承华夏文明的学堂,更是一座以先人之典,范后人才情的庄严处所。位于广州龙岗村的曾氏大宗祠无疑是当中的一颗明珠,展现曾子国学、广府文化底蕴。

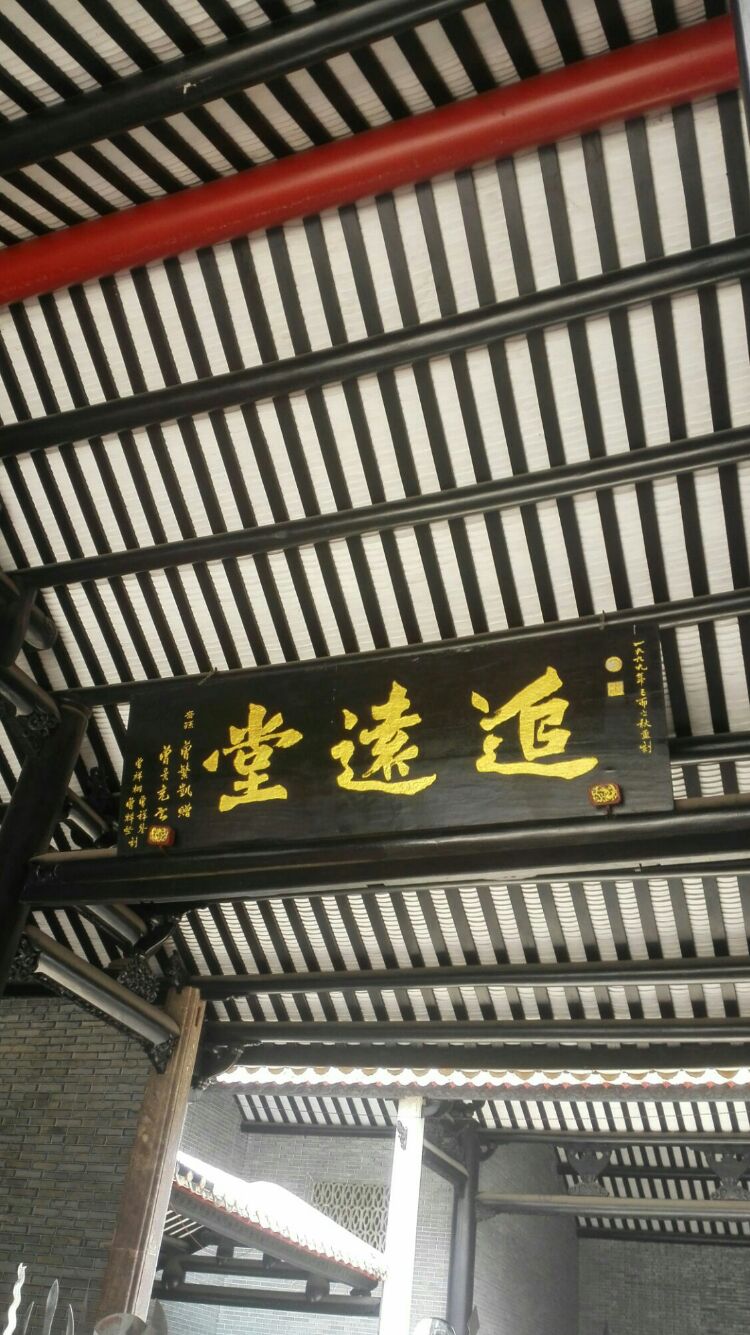

曾氏大宗祠又叫追远堂,取自曾子语:‘慎终追远,民德归厚焉’。始建于明朝,清朝与民国期间重修。

曾氏大宗祠又叫追远堂,取自曾子语:‘慎终追远,民德归厚焉’。始建于明朝,清朝与民国期间重修。

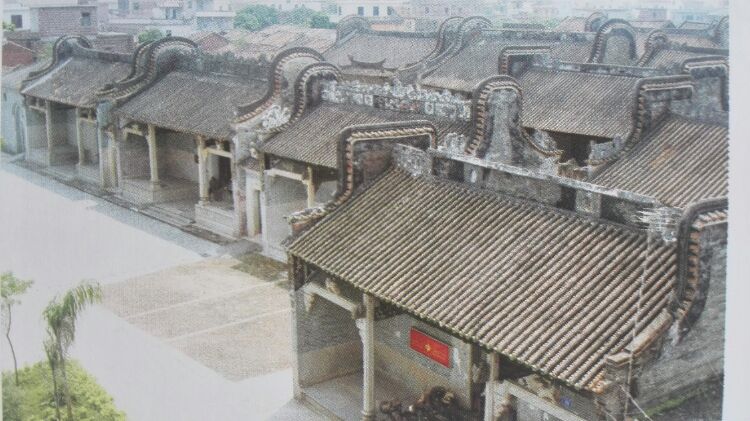

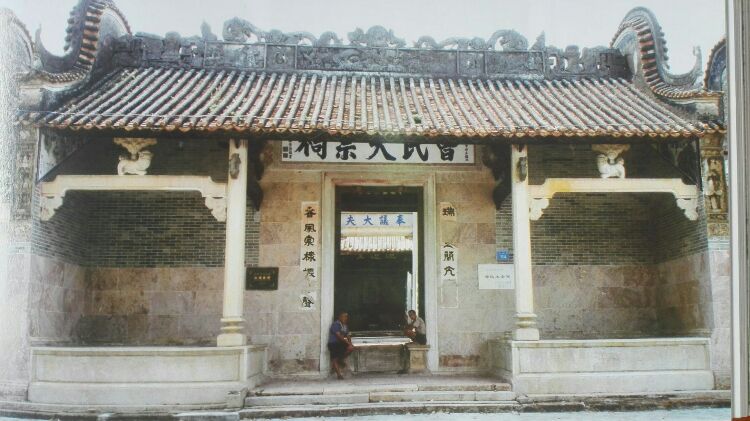

祠堂坐西朝东,三间四进,硬山顶,镬耳封火山墙,灰朔博古脊上朔有双龙,龙身向外游动,龙头回望居中之宝珠。碌灰筒瓦,青砖墙,红砂岩石墙脚。正门石刻阴刻楷书‘曾氏大宗祠’,右邻应阳曾公祠,曾惠宗祠,左邻曾氏宗祠,以青云巷相隔。

祠堂坐西朝东,三间四进,硬山顶,镬耳封火山墙,灰朔博古脊上朔有双龙,龙身向外游动,龙头回望居中之宝珠。碌灰筒瓦,青砖墙,红砂岩石墙脚。正门石刻阴刻楷书‘曾氏大宗祠’,右邻应阳曾公祠,曾惠宗祠,左邻曾氏宗祠,以青云巷相隔。

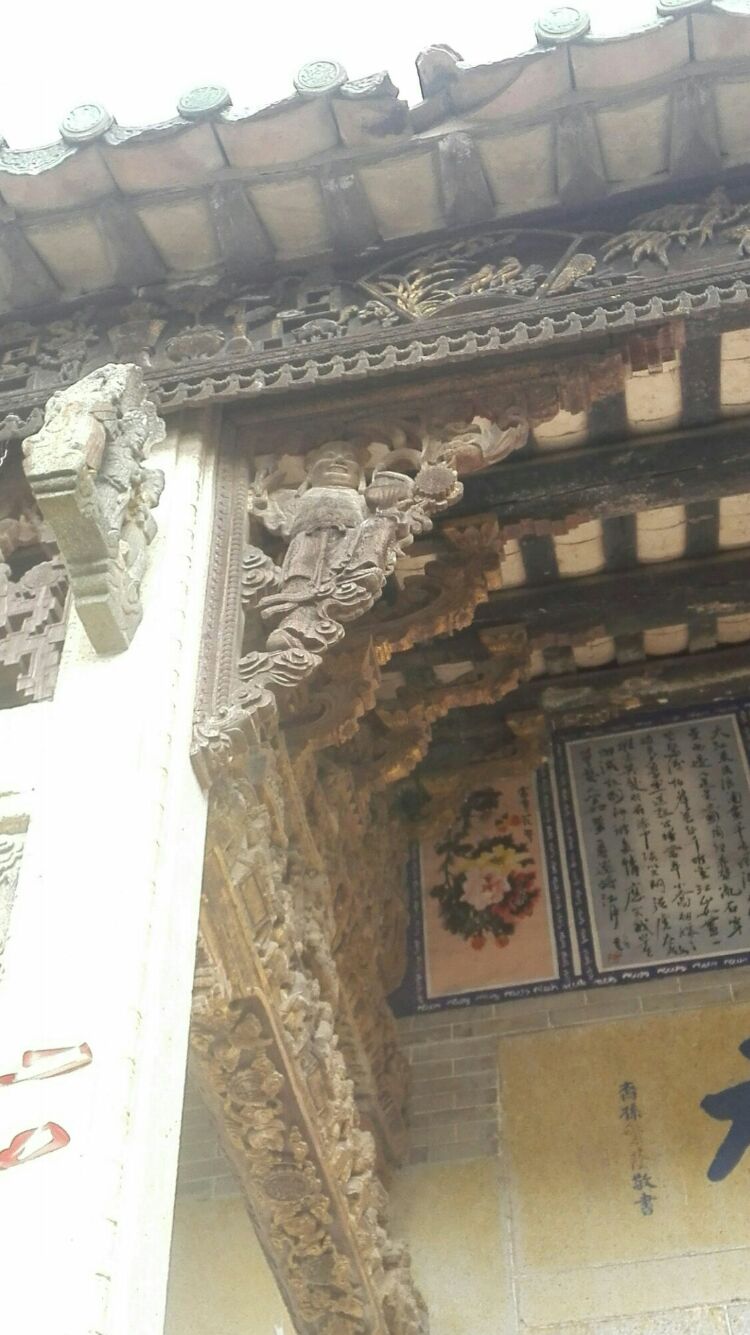

檐柱与山墙之间架石虾弓梁,上置石狮。墀头砖雕寸寸鲜活。

檐柱与山墙之间架石虾弓梁,上置石狮。墀头砖雕寸寸鲜活。

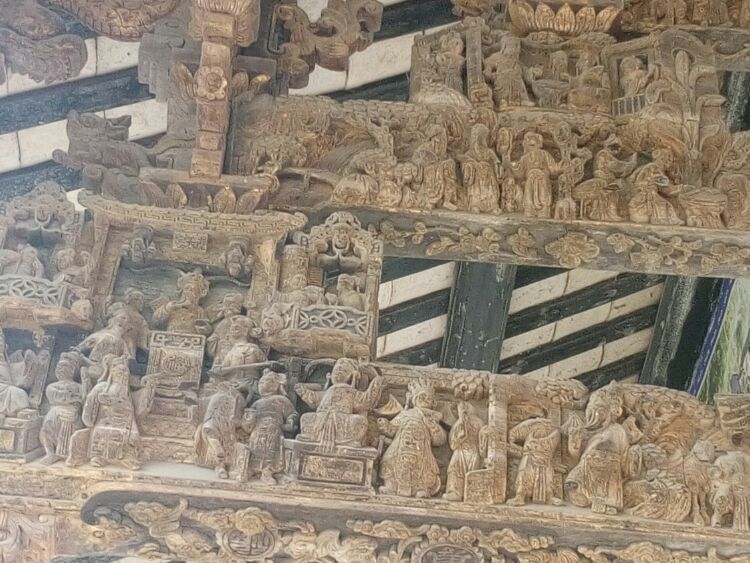

前廊木梁架上的木刻栩栩如生,制作精细,反映特定的生活场景。

前廊木梁架上的木刻栩栩如生,制作精细,反映特定的生活场景。

左右对称的雕花梁架。

左右对称的雕花梁架。

第二进是四柱三间三楼花岗岩牌坊,有砖雕卷叶形斗拱。正面明间上刻‘恩荣’牌,坊额刻‘奉议大夫’,两间分别刻‘义路’、‘礼门’。

第二进是四柱三间三楼花岗岩牌坊,有砖雕卷叶形斗拱。正面明间上刻‘恩荣’牌,坊额刻‘奉议大夫’,两间分别刻‘义路’、‘礼门’。

背面明间坊额刻‘唯一流芳’,两次间分别刻‘式谷’、‘绳武’。

背面明间坊额刻‘唯一流芳’,两次间分别刻‘式谷’、‘绳武’。

第三进称追远堂,堂号蕴深厚文化内涵,劝善薄恶,教育族人。

第三进称追远堂,堂号蕴深厚文化内涵,劝善薄恶,教育族人。

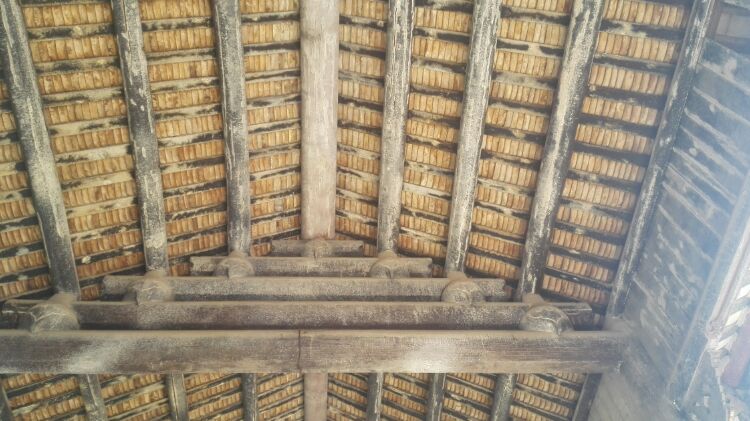

面阔三间,进深四间,共十五架。架施精美图案花纹饰

面阔三间,进深四间,共十五架。架施精美图案花纹饰

后廊饰通花横披,横披下开六扇屏门,现已拆,二三进间夹一天井,两侧各设雨廊。

后廊饰通花横披,横披下开六扇屏门,现已拆,二三进间夹一天井,两侧各设雨廊。

后天井以花岗岩石铺砌。两侧为廊,六架卷棚顶。

后天井以花岗岩石铺砌。两侧为廊,六架卷棚顶。

第四进为敬祖堂,供奉祖辈先人。祠堂内还存一块光绪二十七年追远堂立的禁护碑。

第四进为敬祖堂,供奉祖辈先人。祠堂内还存一块光绪二十七年追远堂立的禁护碑。

大宗祠右边的应阳曾公祠,硬山顶,灰塑博古背,人字封火山墙,素胎瓦筒,青砖墙,正面麻石脚,大门以花岗石砌门框,上书应阳曾公祠,楷书昀蓝漆,愈显庄严。正墙上有重修后的彩画,人物,山水色彩丰富艳丽。

大宗祠右边的应阳曾公祠,硬山顶,灰塑博古背,人字封火山墙,素胎瓦筒,青砖墙,正面麻石脚,大门以花岗石砌门框,上书应阳曾公祠,楷书昀蓝漆,愈显庄严。正墙上有重修后的彩画,人物,山水色彩丰富艳丽。

像大多数当地的祠堂一样,凡婚庆寿喜,一般都在祠堂举行拜祭活动,仪式结束后,就在祠堂大摆宴席,酒菜丰盛,族人相聚一堂。那红彤彤的对联,告诉我们不久前这里举行了一场重大的婚礼。年节祠堂的太公饭,是村民们不可或缺的记忆。

像大多数当地的祠堂一样,凡婚庆寿喜,一般都在祠堂举行拜祭活动,仪式结束后,就在祠堂大摆宴席,酒菜丰盛,族人相聚一堂。那红彤彤的对联,告诉我们不久前这里举行了一场重大的婚礼。年节祠堂的太公饭,是村民们不可或缺的记忆。

石梁上的石狮憨态可鞠。

石梁上的石狮憨态可鞠。

墀头砖雕做得美轮美奂。

墀头砖雕做得美轮美奂。

头门前廊木是雕刻的满满当当的博古梁架,十分精美,人物栩栩如生。外檐板木雕花鸟图案,檐下有四根石檐柱支撑,柱间架虾弓梁。

头门前廊木是雕刻的满满当当的博古梁架,十分精美,人物栩栩如生。外檐板木雕花鸟图案,檐下有四根石檐柱支撑,柱间架虾弓梁。

抬头一看,可以看到底梁上刻的是寿字和福字。第二梁上刻的是寒梅报春。

抬头一看,可以看到底梁上刻的是寿字和福字。第二梁上刻的是寒梅报春。

精美的雀替

精美的雀替

一进二进间有天井,侧墙砌有以灰塑装饰的博古看脊。壁画色彩还在,一只可爱的小动物绕着瓶清楚可见。

一进二进间有天井,侧墙砌有以灰塑装饰的博古看脊。壁画色彩还在,一只可爱的小动物绕着瓶清楚可见。

厚厚的苔藓模糊了画面,有一种岁月沉淀下来的美。

厚厚的苔藓模糊了画面,有一种岁月沉淀下来的美。

立体精美的山水画卷。老人家说这是流溪河风光。

立体精美的山水画卷。老人家说这是流溪河风光。

墙壁上活灵活现的吉祥瑞兽。

墙壁上活灵活现的吉祥瑞兽。

二进台阶上的栏杆。

二进台阶上的栏杆。

中堂上的梁架,线条简洁流畅优美。

中堂上的梁架,线条简洁流畅优美。

中堂木梁架,雀替上是岭南当地佳果番石榴。

中堂木梁架,雀替上是岭南当地佳果番石榴。

侧廊。

侧廊。

第二进中堂山墙与头门相仿。屋顶上福鼠撑龙头,画面精细。后堂供奉先人。

第二进中堂山墙与头门相仿。屋顶上福鼠撑龙头,画面精细。后堂供奉先人。

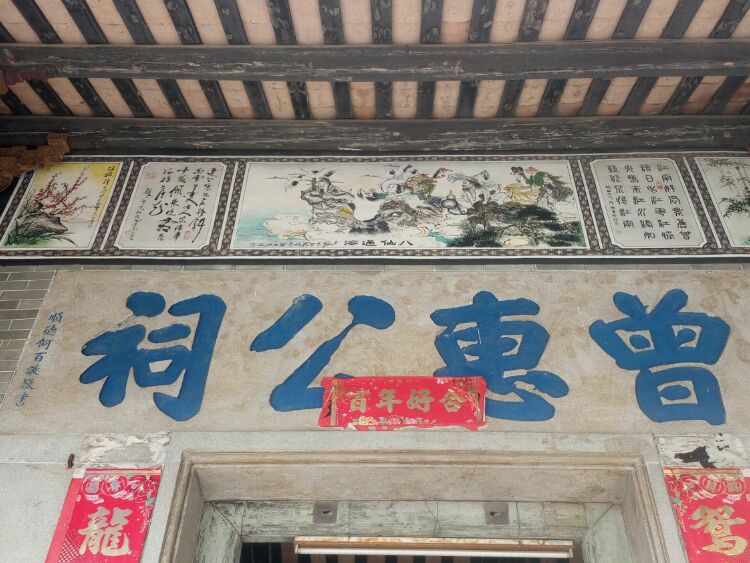

再旁边的是曾惠公祠。建筑格局与应阳曾公祠相仿。正门上方的八仙过海图,不论是人物和山水都刻画的很有神话色彩。

再旁边的是曾惠公祠。建筑格局与应阳曾公祠相仿。正门上方的八仙过海图,不论是人物和山水都刻画的很有神话色彩。

古朴大气的头门前梁架木雕。

古朴大气的头门前梁架木雕。

架木雕上的虾与蟹瞬间抓住人的眼球,极有岭南风格。

架木雕上的虾与蟹瞬间抓住人的眼球,极有岭南风格。

左右两边不是对称的,这边只有螃蟹没有虾!

左右两边不是对称的,这边只有螃蟹没有虾!

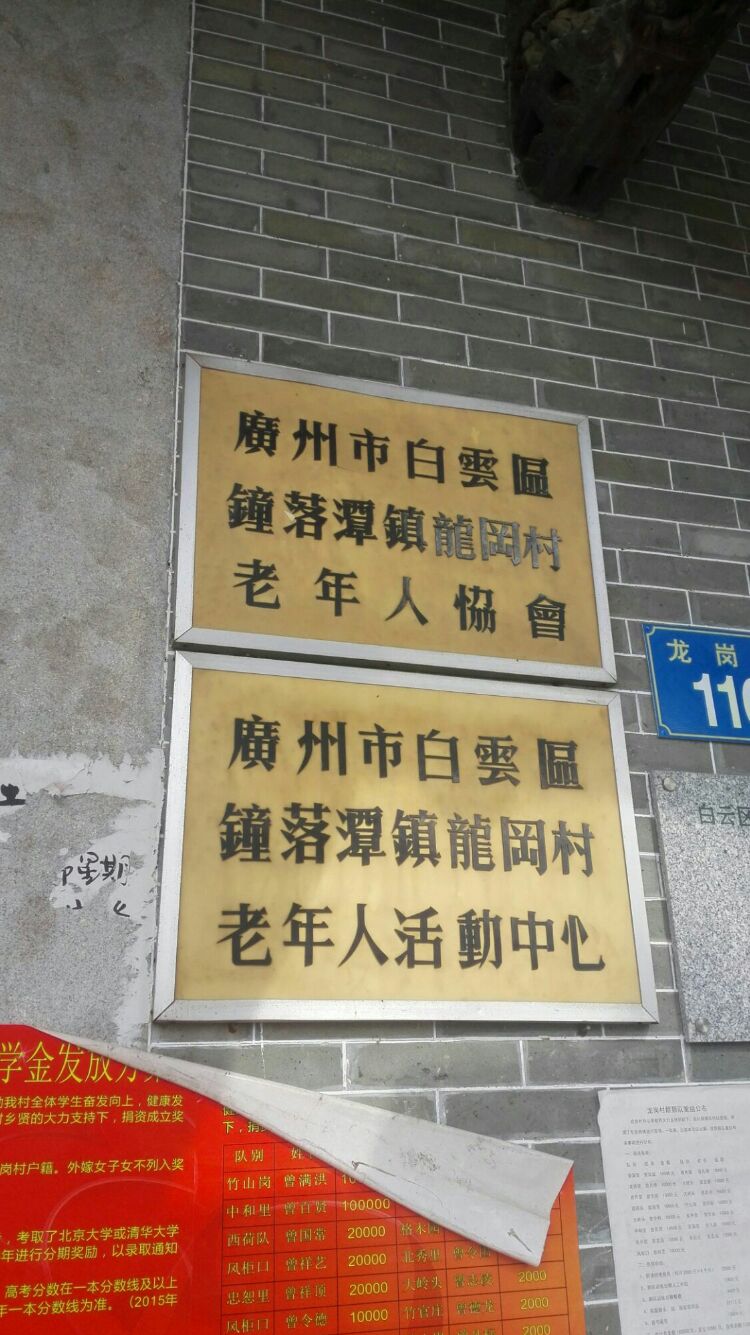

这里也同时是村里老年人的活动中心。内设有棋室、阅报处、电视角。

这里也同时是村里老年人的活动中心。内设有棋室、阅报处、电视角。

老有所乐,幸福度晚年。

老有所乐,幸福度晚年。

门枢石上刻着竹、兰。

门枢石上刻着竹、兰。

祠堂是老人精神寄托家园。

祠堂是老人精神寄托家园。

追风堂旁边的曾氏宗祠,曾经是曾姓族人私塾,用于族人启蒙教育。许多老一辈人在这渡过快乐的童年学习时光。

追风堂旁边的曾氏宗祠,曾经是曾姓族人私塾,用于族人启蒙教育。许多老一辈人在这渡过快乐的童年学习时光。

宗祠门墩石

宗祠门墩石

曾经的教室,里面的水泥黑板还在,偶见黑板上留有调皮孩子个性的涂鸦。

曾经的教室,里面的水泥黑板还在,偶见黑板上留有调皮孩子个性的涂鸦。

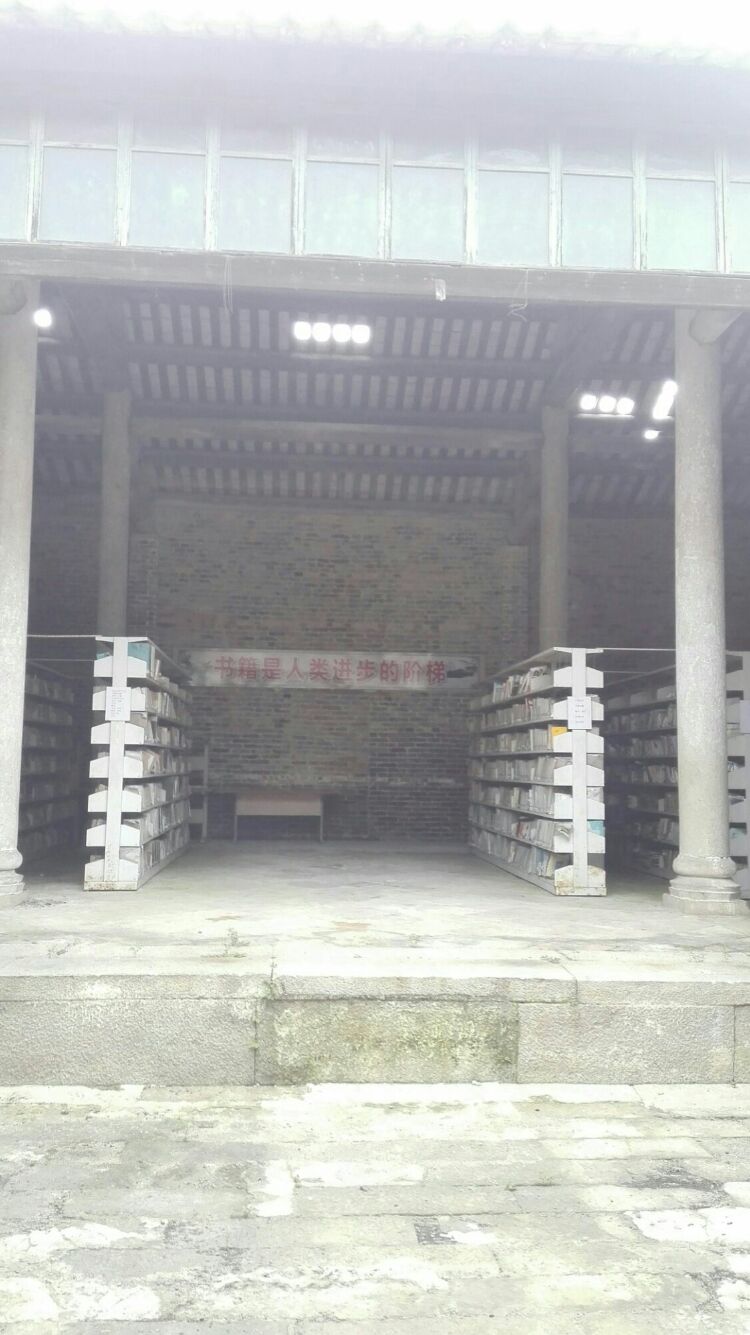

学校早已迁移别处,这里变成了农家书屋和龙岗村的文化室。藏书丰富。

学校早已迁移别处,这里变成了农家书屋和龙岗村的文化室。藏书丰富。

现正举办龙岗少林国学夏令营,吸引众多学子。

现正举办龙岗少林国学夏令营,吸引众多学子。

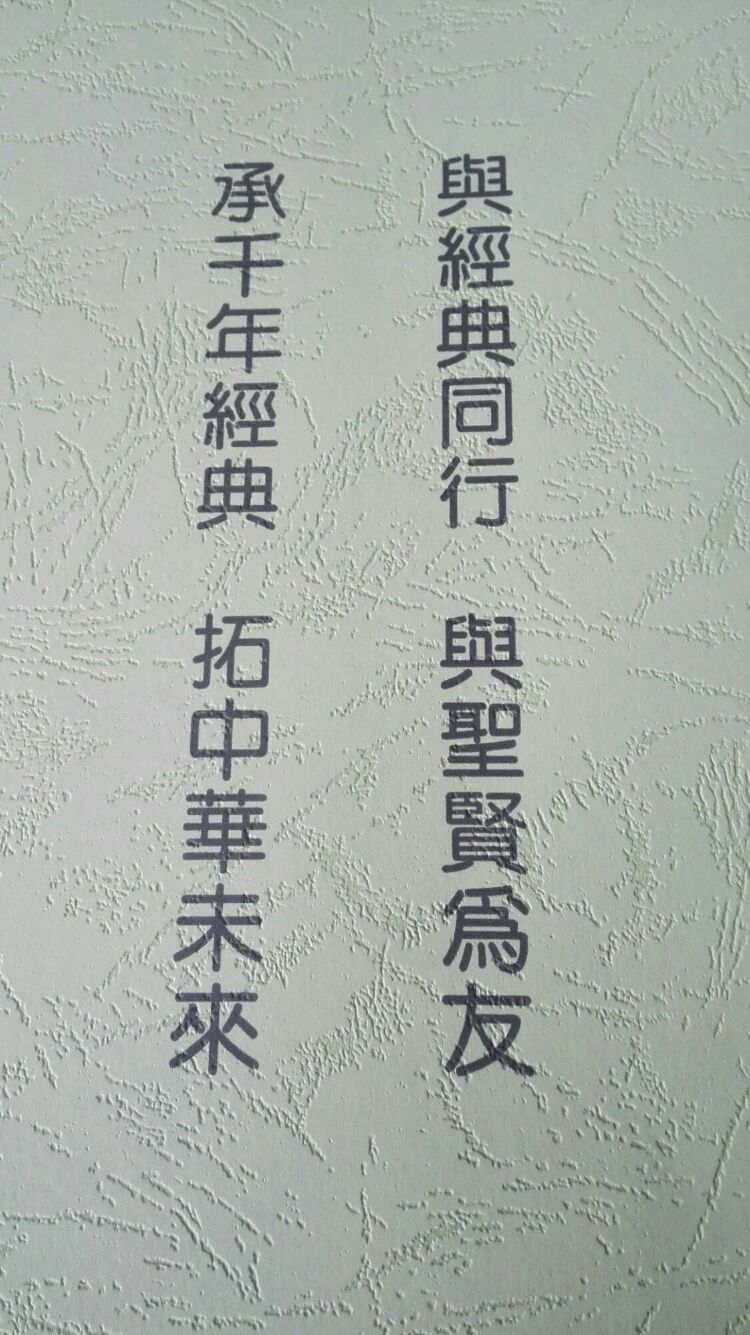

学国学经典

学国学经典

现在为禅武时间,二进的中堂上不见学生,隔壁的追远堂时时传来孩子们整齐的演武声,轰轰哈哈的,很是响亮!

现在为禅武时间,二进的中堂上不见学生,隔壁的追远堂时时传来孩子们整齐的演武声,轰轰哈哈的,很是响亮!

隔壁追远堂演武学习的孩子们。

隔壁追远堂演武学习的孩子们。

课间嬉戏的孩子。穿着鲜亮的练武服饰,欢快的追逐,笑闹声中夹杂不知名的鸟雀叫声,在古老而又现代的祠堂上回响。

课间嬉戏的孩子。穿着鲜亮的练武服饰,欢快的追逐,笑闹声中夹杂不知名的鸟雀叫声,在古老而又现代的祠堂上回响。

连接几座祠堂的青云巷。

连接几座祠堂的青云巷。

依稀看出是一副松图

依稀看出是一副松图

对联已模糊不清了,有点遗憾。

对联已模糊不清了,有点遗憾。

祠堂一盖数百载,维系宗族精神上的纽带,焕发雄浑典雅的醉人魅力。

祠堂一盖数百载,维系宗族精神上的纽带,焕发雄浑典雅的醉人魅力。

作者:魏老师

作者:魏老师